Читать книгу 📗 "Личное дело (СИ) - Никонов Андрей"

— В перчатках работал, — сказал Писаренко, пошевелив усами, — отпечаток хороший, рисунок нитей виден отчётливо. Ага, в шифоньере копался, и тут ничего. Федь, сними вот с этого угла. Левша. А теперь давай крупно шпингалет и вот это отверстие, надо же, вырезал в стекле дырку и через неё поднял. Чего взял-то?

— Сумочку, — сказал доктор, — говорит, когда проснулась, в шкафу шарил, а убегал, сумочку забрал.

— Я сама могу рассказать, — послышался голос женщины

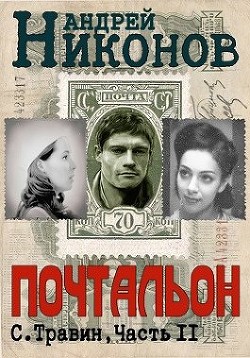

Она повернула шею с красными полосами на бледной коже, и Фёдор наконец увидел её лицо. Похожа на азиатку, с высокими скулами и тонкими губами, а ещё с карими глазами, но не чистая китаянка или японка, а со смешанной кровью. Возле виска и вниз к подбородку разливался синяк, ещё один обнаружился на узком запястье. Для азиатки потерпевшая говорила по-русски слишком правильно.

— В два часа ночи я вернулась из ресторана, — продолжала женщина, — меня привёз извозчик, знакомый, номер скажу. Легла спать, проснулась, когда было ещё темно, и услышала шорох. Этот человек копался в моих вещах, я чуть было не зорала, он зажал мне рот, потом начал душить, ударил ножом. Что дальше, не помню, очнулась уже утром, попробовала подняться, кровь опять пошла, я до коридора только добралась, а там уже соседка милицию вызвала.

— В ресторане что делали? — Гришечкин аккуратно записал всё в блокнот.

— Пою. Ресторан называется «Не рыдай».

— Ага, гостиница «Версаль». А звать вас как?

— Маневич Вера.

— Отчество?

— Нет у меня.

— Ну что же, и такое случается. Фёдор, чего рот раскрыл, шею сними, видишь, душили её, и синяки крупным планом.

Федя сделал несколько снимков потерпевшей, стараясь захватить лицо покрупнее, потом и рану сфотографировал. Тем временем Гришечкин расспрашивал женщину. По её словам, в сумочке были только деньги, примерно полтора червонца, и всякая мелочь навроде зеркал и пудры. Из шифоньера исчезла шкатулка с драгоценностями — несколько колец, серьги и брошка, подарки поклонников. Маячившая в коридоре соседка, пожилая женщина, охотно рассказала, как услышала утром крики, прибежала к потерпевшей и увидела её всю в крови, бедняжку, тут же послала мужа к дворнику, а уж тот позвонил в третье отделение. Гришечкин прошёлся по соседям, никто ничего подозрительного не видел, но многие ушли на работу, и вернуться должны были только к вечеру, да и окно выходило в сквер. В больницу Маневич ехать решительно отказалась, заявила, что полежит дома, а если станет хуже, то пошлёт кого-нибудь за доктором. Врач с ней не согласился, пригрозил, что рана воспалится и потечёт гноем, но насильно увозить не стал, выписал направление в Пушкинскую рабочую поликлинику, которая принимала хирургических больных с половины третьего.

На взгляд Фёдора, картина складывалась ясная, обычное ограбление. Однако, когда они вышли из подъезда и сели в автомобиль, врач притянул Гришечкина за рукав.

— Ты послушай, Леонид Петрович, порез, конечно, опасный, и крови она потеряла существенно, но не так, чтобы без сознания валяться. На теле синяки свежие, ещё на шее небольшой прокол, словно лезвием тыкали, я бы сказал, что произошло это в одно время с основной раной, а следов борьбы нет, не сопротивлялась она. Утверждать не могу, пусть Сергей Васильевич решает, вдруг сам осмотреть её захочет, у него опыт-то поболее моего. Как заверит отчёт, отошлю с нарочным для следователя.

— Думаешь, брешет она? — уточнил агент.

— Моё дело людей спасать, а не в душе копаться.

— Тоже верно. Пусть следователь решает, врёт она или просто сочиняет, — сказал Гришечкин. — Если преступника выгораживает, может, сожитель буянил, или хахаль заревновал, певички, они вечно с деловыми якшаются, а те, чуть что, за нож или револьвер. Только от нас не убежишь, да и стекляшки, если их и вправду украли, всплывут обязательно, у китайцев или в порту.

До обеда Фёдор проявлял пластины, а потом печатал снимки. На них Вера Маневич, несмотря на следы насилия, получалась загадочной и воздушной, это и криминалист Писаренко отметил, когда зашёл карточки забирать.

— Ох, Федька, да ты никак влюбился, — сказал он, — смотри, какой портрет, словно не человека снимал, а душу. Это что, бедро? Красивое.

Фёдор покраснел, что-то промямлил, стараясь не глядеть на отпечаток с обнажённым участком тела, Писаренко усмехнулся в усы, забрал снимки и ушёл. А фотограф достал запасные карточки, положил перед собой, и чувствуя себя дураком, ещё с полчаса вместо обеда и служебных дел любовался потерпевшей.

Ляпис окончательно сдался к обеду.

Первый час, сидя на стуле рядом с собакой, он пытался придумать, что именно скажет незнакомцу. Фотокарточка на удостоверении «Совкино» была не очень чёткая, но подпись и печать выглядели настоящими, и Петров не так давно проговорился, что скоро ему пришлют замену, человека по фамилии Бентыш. Однако как выглядит Бентыш, никто, кроме Петрова, не знал, то есть только Анатолий Наумович мог точно указать, что этот человек — его преемник. Из чего следовало, что сейчас никто личность Бентыша не мог бы подтвердить, кроме руководства из Москвы, которое появится в лучшем случае через неделю.

Переводчик рассматривал два основных варианта.

Первое — Бентыш оказывался ненастоящим, тут надо было держаться осторожно, делать вид, что он, Ляпис, сомневается в Бентыше, но всё же ему верит, при первом удобном случае сбежать и сообщить куда следует.

Второе — это настоящий Бентыш. Ляпису нужно было хорошенько подумать, что именно рассказать ему, а что скрыть. И ждать проверяющего из Москвы, потому что самодеятельность в таких делах могла дорого обойтись.

Когда маленькая стрелка на настенных часах остановилась на десяти, начала ныть спина, переводчик поёрзал на стуле, пытаясь принять удобную позу, верёвка врезалась в горло, и не хотела отпускать, пока он не откинул голову назад. Так сидеть было ещё неудобнее, и теперь вместо того, чтобы готовиться к предстоящему разговору, Ляпис боролся с собственным телом, которое не желало сидеть. Тело желало пить и в туалет, от неудобного наклона шеи разболелась голова, следом подступила тошнота, мужчину вырвало на пол и немного на рубаху, пёс брезгливо переместился на полметра вправо.

В двенадцать Ляпис был готов рассказать всё что угодно, лишь бы его отвязали, и дали попить. В туалет он уже сходил под себя, мутная струйка протекла по штанине, кожаной обивке стула, и растеклась лужицей по полу. Собака, скотина такая, сидела спокойно, словно изваяние. Только раз, когда Ляпис попытался закричать, поднялась, встала на задние лапы, опершись передними о ляжки Ляписа, и оскалила зубы.

А товарищ Бентыш всё никак не возвращался.

Травин действительно не торопился — двор был не из маленьких, почти целая десятина. Он вычистил урны, перемотал метлу, починил лопату и прогнал извозчиков от подъезда «Дальрыбпрома». К девяти утра двор опустел, дети ушли в школу, служащие сидели на своих рабочих местах, глазея на Сергея сверху, из окон, портовые рабочие из ночной смены ещё не вернулись, а из дневной — спали. После десяти из дома на Пекинской появились иждивенцы. Старички неспешно прогуливались по выметенным дорожкам, останавливаясь у шахматного столика, чтобы оценить затяжную партию двух завсегдатаев. Старушки, несмотря на весеннее солнце и тёплую погоду, укутанные в платки и потрёпанные манто, с жаром обсуждали цены на базаре, предстоящее введение карточек, скверные привычки новых жильцов и фильм «Потомок Чингисхана», недавно показанный в кинотеатре «Комсомолец». Из открытых окон общежития портовых рабочих на Семёновской доносились отрывистые команды, видимо, портовики проводили утреннюю зарядку. Когда Сергей подметал дорожку возле общежития, на подоконнике первого этажа появился вихрастый малый лет двадцати пяти в майке и спортивных штанах, спрыгнул на землю, подошёл быстрым шагом, протянул широкую ладонь. Ростом он был ниже Травина на полголовы, но в плечах почти такой же широкий, мышцы перекатывались под кожей при каждом движении.