Читать книгу 📗 "История русского народа в XX веке (Том 1, 2) - Платонов Олег Анатольевич"

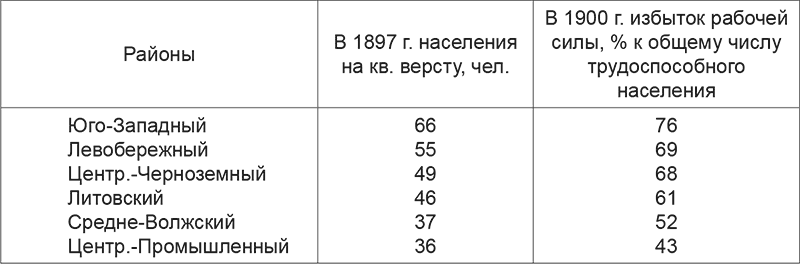

Плотность населения и избыток рабочей силы в русской деревне [6]

Перенаселение деревень вынуждает миллионы русских крестьян стронуться с родных мест и переселяться на новые земли. Конечно, переселенчество не являлось чем-то особенным для России. Ее история неразрывно связана с освоением новых земель и территорий, что стимулировалось наличием пустующих и малозаселенных земель в Сибири и на Дальнем Востоке, в казахских и донских степях, на Северном Кавказе и в Средней Азии. Ежегодно тысячи, а то и десятки тысяч российских переселенцев покидали родные места в поисках лучшей жизни. Основными направлениями такого переселения являлись юг и восток страны.

Однако в отличие от прежних лет, когда переселенчество носило очень медленный и постепенный характер и захватывало только незначительную часть населения, в царствование Николая II (и даже несколько ранее) этот процесс приобретает огромные масштабы, подрывающие традиционные устои русского крестьянства. Коренной русский человек чаще всего был сильно привязан к родным местам, и покинуть их было для него трагедией. Если прежние потоки переселенчества охватывали преимущественно население со слабым чувством родных корней, то в конце XIX – начале XX века вовлекают в себя огромное количество коренных русских людей, создавая у них чувство катастрофы. По переписи 1897 года, свыше 10 млн. человек проживали не в тех губерниях, уроженцами которых они являлись.

В некоторых областях Степного Юга, Предкавказья, Западной Сибири и Дальнего Востока удельный вес уроженцев других губерний составлял чуть ли не половину всех живущих.

В 1894–1917 годы потоки переселенцев возросли по сравнению с предыдущими десятилетиями в целом в два раза, а в Сибири и в казахских степях еще больше (сюда переселились более 5 млн. человек). Переселение в Сибирь шло через недавно построенный Великий Сибирский путь.

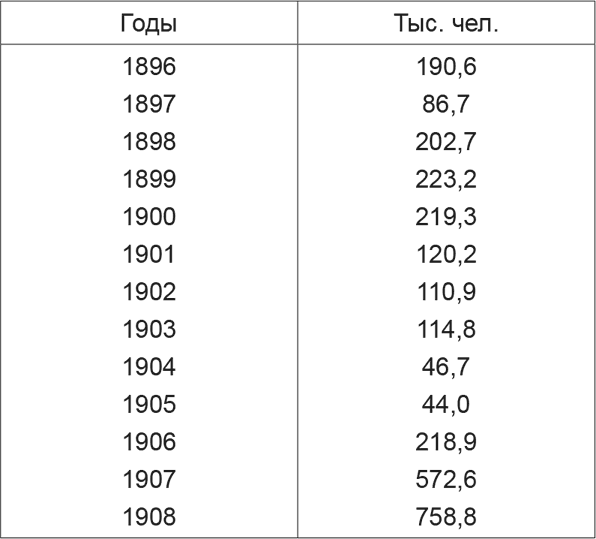

Число переселенцев в Сибирь и Казахстан [7]

Резкое увеличение числа переселенцев в 1907–1908 годах объяснялось государственной поддержкой переселенческого движения. Всех желающих отправиться в Сибирь государство освобождало на длительный срок от налогов, помогало деньгами и по прибытии на новое место бесплатно выделяло в собственность 45 га земли на семью. Кроме этого, каждая семья получала пособие в 200 руб. и за государственный счет перевозила свое имущество в места нового проживания. В центрах переселенческого движения организовывались государственные склады земледельческих машин, снабжавшие переселенцев сельскохозяйственными орудиями по умеренным ценам.

Тем не менее главные переселенческие потоки шли все-таки в менее отдаленные места Степного Юга и Предкавказья.

В конце XIX – начале XX века примерно на 5 млн. человек, переселившихся в восточные районы России, приходилось около 8 млн. человек, переселившихся в районы Степного Юга и Предкавказья.

В 1897–1917 годах усилилось перемещение сельского населения в города. За этот срок в город переселилось около 5 млн. крестьян. Численность городского населения возросла, а доля его в общем населении страны достигла 21 %.

Наиболее значительной была доля городского населения в Центрально-Промышленном, Северо-Западном и Прибалтийском районах.

К Первой мировой войне насчитывалось 29 городов с населением более 100 тыс. человек, в них проживала примерно треть всего городского населения. Семь городов имели население более 250 тыс. человек.

Рост городского населения был очень быстрым. Особенно сильно росли крупные промышленные центры. С середины XIX века до Первой мировой войны население Москвы, Петербурга и Одессы увеличилось в 5 раз, а Киева – в 8 раз.

Особенностью России Николая II было то, что рост городского населения поглощал лишь небольшую часть естественного прироста сельского населения, тогда как в странах Западной Европы города не только поглощали весь естественный прирост сельского населения, но также и часть его основного состава.

Еще одной характерной чертой России того времени являлся крайне низкий уровень эмиграции русского населения в другие страны. Покинуть ее в то время можно было свободно, но русские люди не пользовались такой возможностью, ибо для многих из них мысль расстаться с Родиной была дикой. Основной поток эмигрантов из России составляли лица нерусских национальностей (евреи – около половины уехавших, поляки – около четверти, литовцы и т. п.). Доля русских, уехавших на чужбину, была просто ничтожной (в 1909 году – 0,06 %) в общей численности населения страны, тогда как из Швеции и Норвегии эмигрировал каждый пятый житель, из Великобритании и Италии – каждый десятый, из Германии – каждый пятнадцатый [8].

Высокие темпы рождаемости, снижение смертности, незначительное количество эмигрантов обусловили непрерывное увеличение естественного прироста народонаселения России. В 1913 году он был в полтора раза выше, чем в 17 других государствах Европы. Причем если в большинстве ведущих европейских держав естественный прирост падал, то в России он увеличивался. Доля России в мировом населении в 1900 году удвоилась по сравнению с 1800 годом и достигла 10 %.

Глава 2

Народное хозяйство. – Русское экономическое чудо. – Великий сибирский путь. – Самые высокие темпы экономического роста. – Успехи промышленности и сельского хозяйства. – Автаркия. – Экономическая независимость России

Символом экономического процветания России конца XIX – начала XX века является Великая Сибирская железная дорога, воплотившая в себе все предыдущие хозяйственные достижения страны, явив миру русское экономическое чудо. Дорога протяженностью 7416 километров в основном построена всего лишь за десять лет руками примерно восьми тысяч русских строителей, объединенных в рабочие артели. В то время это был самый великий в мире экономический проект, воплощенный в жизнь. Но Великая Сибирская железная дорога была далеко не единственной, построенной в царствование Николая II. При нем ежегодно возводилось примерно две тысячи километров дорог. Металл, рельсы, вагоны, паровозы – все производилось на русских заводах руками русских рабочих. Только высокоразвитая промышленная держава могла освоить железнодорожное строительство такими гигантскими темпами, отражавшими стремительный рост русской экономики.

Еще за 1815–1861 годы число фабрик и заводов России увеличилось в три с половиной раза, а число рабочих – в три раза [9]. За 1860-1880 годы продукция промышленности увеличилась в 2,5 раза [10].

Однако настоящий рывок в развитии российской промышленности произошел в 1880–1913 годы, характеризуясь гигантскими темпами роста промышленности и коренными качественными изменениями в технике и технологии. За 1885–1913 годы промышленная продукция России выросла в 5 раз, превысив темпы промышленного роста наиболее развитых стран мира, заметно повысилось качество продукции, снижались цены на промышленные товары.

В царствование Александра III промышленная политика правительства, основанная ранее на принципах свободной конкуренции, либеральной таможенной политики, «свободы» отношений между предпринимателями и рабочими, сменяется политикой государственного регулирования экономических и социальных отношений. Протекционизм, высокие таможенные пошлины на ввозимую из-за границы промышленную продукцию, помощь одним отраслям и некоторое сдерживание других, введение регламентации условий фабрично-заводского труда – основные направления этого регулирования.