Читать книгу 📗 "Дьявол во плоти - Радиге Реймон"

Краткое содержание книги или сюжет книги - Дьявол во плоти - Радиге Реймон

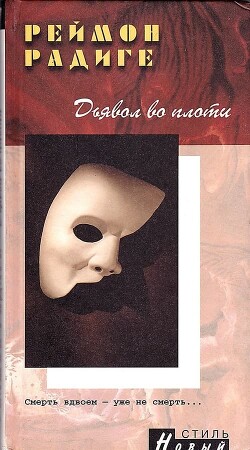

«Дьявол во плоти» (1920) — первый и наиболее значительный роман скандально известного французского писателя и поэта Реймона Радиге (18.VI. 1903—12.XII.1923), при жизни удостоенного титула «очарованного принца французской литературы». Роман семнадцатилетнего автора основан на отчасти автобиографическом материале и повествует об удивительно красивой и драматичной любви 16-летнего мальчика и взрослой девушки. Отличающийся исключительным психологизмом и написанный ясным живым языком роман Радиге предназначается для самой широкой читательской аудитории.

Annotation

«Дьявол во плоти» (1920) — первый и наиболее значительный роман скандально известного французского писателя и поэта Реймона Радиге (18.VI. 1903—12.XII.1923), при жизни удостоенного титула «очарованного принца французской литературы». Роман семнадцатилетнего автора основан на отчасти автобиографическом материале и повествует об удивительно красивой и драматичной любви 16-летнего мальчика и взрослой девушки. Отличающийся исключительным психологизмом и написанный ясным живым языком роман Радиге предназначается для самой широкой читательской аудитории.

Реймон Радиге

От переводчика

notes

1

2

3

4

Реймон Радиге

Дьявол во плоти

Я навлеку на себя немало упреков. Но что тут поделаешь? Разве моя вина, что за несколько месяцев до объявления войны мне исполнилось всего двенадцать лет? А ведь тревоги и волнения, выпавшие мне на долю той смутной порой, были такого свойства, каких в том возрасте обычно не испытывают. Но, поскольку нет на свете такой силы, что состарила бы нас вопреки природе, то стоит ли удивляться, что я, переживая это приключение, которое и зрелому-то человеку недешево бы обошлось, вел себя именно как ребенок? Тут я не одинок. Сверстники мои тоже сохранят об этой поре иные воспоминания, нежели взрослые. Так что пусть все те, кого я все-таки раздосадую, просто представят себе, чем была война дня многих и многих юнцов вроде меня: четырьмя годами Больших Каникул.

Мы жили в Ф…, на берегу Марны. Совместного обучения полов родители мои, в общем, не одобряли. Но что в том проку? Чувственность, которая рождается вместе с нами и проявляется на первых порах еще вслепую, выиграла и там, где, казалось, должна была проиграть.

Я никогда не был мечтателем. То, что качалось мечтой другим, более легковерным, мне самому виделось не менее реальным, чем сыр кошке, несмотря на закрывающий его стеклянный колпак. Правда, колпак все-таки существует. Но уж зато стоит ему разбиться — кошка своего не упустит, даже если его разбили сами хозяева и порезали себе руки при этом.

Лет до двенадцати никаких влюбленностей за собой я не припоминаю, кроме увлечения одной девочкой, по имени Кармен, которой я отправил с другим мальчишкой, гораздо младше меня, письмо, где как смог, выразил свою любовь. Эта любовь казалась мне достаточным основанием, чтобы требовать свидания. Письмо ей передали утром, перед самыми уроками. Надо сказать, что я удостоил своим выбором единственную девочку в школе, похожую на меня — она была чистенькая и ходила на занятия с младшей сестренкой, как я — с братишкой. Чтобы оба этих малолетних свидетеля помалкивали, я предполагал их поженить или что-то в этом роде. Поэтому к собственному письму добавил еще одно, якобы от брата, адресованное м-ль Фоветте. Брату я свои хлопоты объяснил тем, что это исключительная удача — наткнуться сразу ка двух девчонок подходящего возраста, да еще с такими редкими именами.

Кармен, кстати, действительно оказалась ребенком из приличной семьи, в чем я с грустью и убедился, когда, пообедав дома с родителями (которые меня баловали и многое спускали с рук), вернулся в класс.

Едва мои однокашники расселись по местам, а сам я, на правах первого ученика, доставал из шкафа, скрючившись наверху, книги для устного чтения, как в класс неожиданно вошел директор. Ученики встали. Директор держал в руке письмо. Ноги мои подкосились, книги рассыпались. Я кинулся их подбирать. А директор тем временем о чем-то тихонько переговаривался с учителем. Ученики с первых парт уже начали оборачиваться в мою сторону, так как уловили в их шепоте мое имя. Я стоял в дальнем конце класса ни жив ни мертв и пунцовел. Наконец, директор подозвал меня и, дабы подвергнуть изощренной казни, не вызвав при этом (как ему казалось) подозрений, у моих одноклассников, поздравил с тем, что мне удалось написать письмо в целых двенадцать строк и без единой ошибки. Он еще поинтересовался, сам ли я его написал, а потом предложил прогуляться с ним в его кабинет. До кабинета мы, впрочем, так и не дошли. Он выбранил меня прямо во дворе, под проливным дождем. Но что больше всего меня смутило и поколебало мои нравственные устои, так это его утверждение, будто я совершил два равно тяжких преступления — скомпрометировал юную особу (чьи родители, собственно, и передали ему мое послание) и похитил листок почтовой бумаги. Он грозился отослать этот листок ко мне домой. Я умолял его не делать этого. Он уступил, предупредив, правда, что исполнит угрозу при первом же рецидиве с моей стороны. Он, дескать, не сможет скрывать долее мое дурное поведение.

Эта смесь робости и дерзости в моем характере больше всего вводила в заблуждение моих родителей, поскольку в школе я хоть и ленился, но многое схватывал на лету и слыл хорошим учеником.

Я вернулся в класс. Учитель иронически назвал меня Дон Жуаном, чем я был до крайности польщен, в особенности потому, что это было имя из произведения, знакомого мне, но незнакомого моим однокашникам. И дальнейшем его неизменное «Как дела, Дон Жуан?» и моя понимающая ухмылка в ответ сильно расположили класс в мою пользу. А может, стало известно, что я подрядил карапуза из младших классов отнести письмо «какой-то девке», как выражаются школяры на своем грубом жаргоне. Этого малыша, кстати сказать, звали Мессаже[1]. Не могу утверждать, что выбрал его из-за фамилии, но она, по крайней мере, внушила мне доверие.

Еще в час пополудни я умолял директора не выдавать меня отцу, а в четыре уже умирал от желания рассказать ему все самому. Так что отнесем это признание на счет моего чистосердечия. Зная наверняка, что отец не рассердится, я даже восхищался мыслью, что он прознает, наконец, о моих подвигах.

Итак, я совершил признание, добавив с гордостью, что директор пообещал мне (как взрослому!) полное соблюдение тайны. Отцу захотелось узнать, не сочинил ли я этот любовный роман от начала и до конца. Он навестил директора. Во время визита он как бы между прочим завел речь и о том, что сам считал вздорной выдумкой. «Как? — воскликнул директор, изумленный и уязвленный. — Он сам вам все рассказал? Но он же умолял меня молчать, говорил, что вы его убьете!»

Я простил директору его ложь. Она лишь усугубила мое упоение собственной мужественностью. Одним выстрелом я убил сразу двух зайцев: приобрел уважение товарищей по классу и подмигивания учителя. Директор затаил злобу. Но бедняга еще не знал, что отец, неприятно удивленный его двуличием, уже решил забрать меня из этой школы, дав, правда, закончить учебный год.

Было тогда начало июня. Мать, не желая допустить, чтобы это решение могло повлиять на мои награды, решила приберечь новость напоследок и объявить о ней уже после раздачи грамот и венков. Когда же день настал, директор, который конфузливо побаивался последствий своего вранья, пошел на явную несправедливость, присудив мне — единственному из всего класса — золотой венок, хотя его заслуживал еще один мальчик, удостоенный всего лишь похвального листа. Плохой расчет: заведение потеряло на этом обоих своих лучших учеников, так как родитель похвального листа тоже забрал своего отпрыска из школы.

Ученики вроде нас служили приманкой — чтобы тянуть за собой остальных.

Мать сочла меня слишком юным, чтобы ходить в лицей Генриха IV. При этом она имела в виду — ездить туда на поезде. Я, таким образом, оставался дома на целых два года и должен был заниматься самостоятельно.

Я сулил себе сплошные удовольствия, потому что, успевая сделать за четыре часа столько же, сколько мои бывшие одноклассники за два дня, большую часть времени мог предаваться праздности. Я в одиночестве прогуливался по берегу Марны, с которой мы так сжились и так к ней привыкли, что сестренки потом и Сену называли «Марной». Я даже залезал в отцову лодку, несмотря на все его запреты; весла я, правда, не трогал, но избегал признаться самому себе, что боюсь грести не потому, что мне это отец запретил, но потому, что просто боюсь. В 1913 и 1914 годах здесь были проглочены сотки две книг. Причем вовсе не из тех, что считаются плохими, скорее уж — наилучшими, если не по духу, то по содержанию. И лишь гораздо позже, уже в том возрасте, когда отрочество с пренебрежением глядит на книжки из «Розовой библиотеки», я вдруг приохотился к этому детскому чтиву, оценив все его наивное обаяние. Но тогда ни о чем подобном я и слышать не хотел.